Por Isolda Agazzi

Lunes 19 de Marzo de 2012

Lunes 19 de Marzo de 2012

Henry Saragih, coordinador general de Vía Campesina, un movimiento que representa a más de 200 millones de pequeños productores en todo el mundo.

GINEBRA, 14 mar (IPS) – La batalla que empezaron hace más de una década organizaciones campesinas en todo el mundo podría lograr este mes una trascendente victoria: el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estudia un proyecto de declaración para consagrar sus reivindicaciones.

«La idea de una declaración internacional sobre los derechos de los campesinos viene de nosotros mismos, porque muchos pequeños agricultores no tienen acceso a tierras, trabajo, agua o semillas», dijo a IPS el coordinador general de La Vía Campesina, Henry Saragih.

La organización representa a más de 200 millones de pequeños y medianos productores, trabajadores rurales, campesinos sin tierras, migrantes e indígenas en todo el mundo. Para el activista indonesio, la declaración podría significar la primera victoria en una lucha que ha durado más de una década. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) se encuentra analizando un estudio elaborado por su Comité Asesor que recomienda la elaboración de un nuevo instrumento legal internacional sobre los derechos de los campesinos.

El estudio incluye un borrador de declaración, que fue discutido el martes 13 y sobre el cual el órgano se expedirá entre el 22 y el 23 de este mes. Este instrumento seguiría el modelo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, tomada como ejemplo también por algunas constituciones nacionales y tribunales locales. «Hemos traído a Ginebra el tema de los derechos de los campesinos desde 2001», señaló Saragih. «Recibimos la comprensión de algunos gobiernos, de organizaciones no gubernamentales como Cetim (Centre Europe Tiers-Monde) y FIAN (siglas inglesas de Combatiendo el Hambre con los Derechos Humanos), del experto Christophe Golay y del exrelator (especial de la ONU) sobre el derecho a la alimentación, Jean Ziegler, así como de (su sucesor) Olivier De Schutter», destacó.

«Y, desde la crisis alimentaria de 2008, el mundo se hizo más sensible a los problemas del pequeño agricultor», agregó. Por su parte, el director de Cetim, Melik Özden, dijo a IPS: «Hoy, casi 1.000 millones de habitantes del mundo sufren hambre y desnutrición. Entre ellos, 80 por ciento viven en áreas rurales, y 50 por ciento pertenecen a familias agricultoras». Özden criticó «la falta de reformas agrarias y de ayuda a las familias campesinas, el desplazamiento de agricultores, la confiscación de semillas por parte de corporaciones trasnacionales a través de la aplicación de derechos de propiedad intelectual y la criminalización de activistas y líderes campesinos».

En los últimos años, añadió, el acaparamiento de tierras a gran escala por gobiernos extranjeros y empresas trasnacionales, la producción masiva de agrocombustibles y la especulación en los mercados de productos agrícolas han empeorado significativamente la vida de los campesinos. «Año tras año, La Vía Campesina ha alertado al Consejo de Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos de los campesinos, su limitado acceso a la justicia en la mayoría de los países y la escasez de mecanismos para quejarse a nivel internacional», dijo a IPS el autor de los primeros borradores del estudio y de la declaración, Christophe Golay. «Algunos derechos importantes no han sido incluidos en ningún instrumento disponible, como el derecho a la tierra, a las semillas, al conocimiento agrícola tradicional y a la libertad de determinar los precios de los productos», añadió. Africa Mthombeni, del Movimiento de Personas sin Tierras (LPM, por sus siglas en inglés) en Sudáfrica, y también miembro de La Vía Campesina, está convencido de que una declaración constituiría un importante avance.

«El Consejo de Derechos Humanos es un foro intergubernamental que guía las políticas nacionales, y una declaración de los derechos campesinos obligaría a los gobiernos a tomarla seriamente», dijo a IPS. «La reforma agraria en Sudáfrica es demasiado lenta», añadió. «Como consecuencia, la pobreza y el desempleo son muy altos». «La mayor parte de nuestra gente vive de beneficios sociales. La cuestión de la tierra en Sudáfrica ha evolucionado en forma insignificante desde que terminó el apartheid (sistema de segregación racial en perjuicio de la mayoría negra), y más de 30 millones de personas todavía están sin tierras», señaló. El activista explicó que 100.000 productores comerciales y grandes corporaciones poseen 80 por ciento de la tierra cultivable en su país. Las comunidades tradicionales poseen apenas 13 por ciento de las tierras arables sudafricanas. Y desde 1994 hasta ahora solo se repartieron siete por ciento de las propiedades agrarias, pese a la promesa gubernamental de llegar a 30 por ciento en 2014. Aunque la mayoría de los países en desarrollo parecen estar a favor de una declaración (particularmente Bolivia, Cuba, Indonesia, Sudáfrica y Venezuela), muchas naciones del Norte industrializado se muestran escépticas si no abiertamente en contra. Mientras esos países declararon oficialmente que «no hay necesidad» de un nuevo instrumento, las organizaciones no gubernamentales creen que el mundo industrializado está asustado por las implicaciones del contenido del borrador elaborado por el Comité Asesor.

En especial por las cláusulas que reconocen la prerrogativa a rechazar los derechos de propiedad intelectual que se atribuyen corporaciones trasnacionales sobre recursos naturales, como semillas. La Organización Mundial del Comercio también declaró su oposición a la declaración, puesto que reflejaría un modelo de agricultura difícilmente compatible con el actual sistema comercial «libre». El resultado de la discusión todavía es incierto. Jean Feyder, embajador de Luxemburgo en la ONU, considera «muy importante apoyar a los pequeños agricultores, que han sido marginados por tanto tiempo». «Por tanto, estaremos muy satisfechos si podemos reunir a un grupo de países de todos los continentes que apoyen la propuesta del Comité Asesor y lleguen a un acuerdo: o forman un equipo de trabajo para redactar la declaración o designan a un relator especial sobre los derechos de los campesinos», agregó. «Esta declaración sería muy importante para nosotros», concluyó Saragih. «Nos ayudará a controlar que los países respeten los derechos de los campesinos. Muchas instituciones internacionales han repetido una y otra vez: para alimentar al mundo necesitamos apoyar a los pequeños agricultores», dijo. (FIN/2012)

Lunes 19 de Marzo de 2012

Lunes 19 de Marzo de 2012

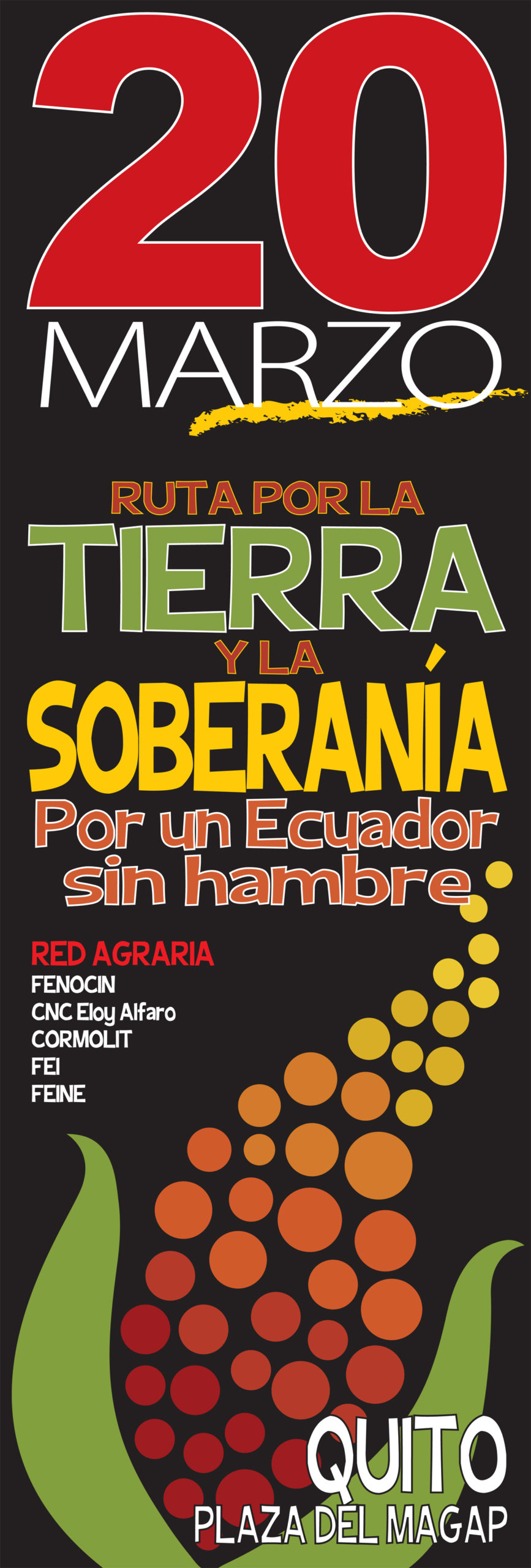

CNC-EA, el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador FEINE, Corporación de Montubios del Litoral CORMOLIT, FEI la Conferencia Plurinacional e Intercultural por la Soberanía Alimentaria COPISA, , convocan a la marcha en la Ruta por la Tierra y la Soberanía Alimentaria por un Ecuador sin Hambre , a desarrollarse el día miércoles 20 Marzo del 2012 partir de la 8h00 am, en la plaza de MAGAP, ubicada en las calles Amazona y Eloy Alfaro frente a gasolinera de Petro Ecuador.

CNC-EA, el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador FEINE, Corporación de Montubios del Litoral CORMOLIT, FEI la Conferencia Plurinacional e Intercultural por la Soberanía Alimentaria COPISA, , convocan a la marcha en la Ruta por la Tierra y la Soberanía Alimentaria por un Ecuador sin Hambre , a desarrollarse el día miércoles 20 Marzo del 2012 partir de la 8h00 am, en la plaza de MAGAP, ubicada en las calles Amazona y Eloy Alfaro frente a gasolinera de Petro Ecuador. Cerca de 1.500 integrantes el Movimiento de Afectados/as por Represas (MAB) de toda la región Nordeste ocupan y montan un campamento en la mañana de este martes (13/03), en la sede de la Compañía Hidroeléctrica del San Francisco (CHESF), en la ciudad de Recife. Los manifestantes protestan contra el actual modelo energético brasileño, las tentativas de privatización del agua y de la energía en curso en el país, además de reivindicar la garantía de derechos para las familias afectadas por represas.

Cerca de 1.500 integrantes el Movimiento de Afectados/as por Represas (MAB) de toda la región Nordeste ocupan y montan un campamento en la mañana de este martes (13/03), en la sede de la Compañía Hidroeléctrica del San Francisco (CHESF), en la ciudad de Recife. Los manifestantes protestan contra el actual modelo energético brasileño, las tentativas de privatización del agua y de la energía en curso en el país, además de reivindicar la garantía de derechos para las familias afectadas por represas.  Con el grito Ni oposición, Ni sumisión, las organizaciones que conforman la RED AGRAGRIA; FENOCIN, CNC- Eloy Alfaro y la CORMONLIT, cumpliendo con el mandato de sus organizaciones de base y su compromiso con el proceso histórico de profundizar la revolución agraria, invita a la rueda de prensa para el anuncio oficial de la movilización de la Ruta por la Tierra la Soberania Alimentaria por un Ecuador sin Hambre con el propósito de entregar de las firmas de respaldo de la Ley de Tierras y Territorios nacida del seno de las organizaciones campesinas para todo el país y tramitada por la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberania Alimentaria y exigir una politica agraria urgente a favor de los pequeños y medianos agricultores que alimentan al pueblo Ecuatoriano .

Con el grito Ni oposición, Ni sumisión, las organizaciones que conforman la RED AGRAGRIA; FENOCIN, CNC- Eloy Alfaro y la CORMONLIT, cumpliendo con el mandato de sus organizaciones de base y su compromiso con el proceso histórico de profundizar la revolución agraria, invita a la rueda de prensa para el anuncio oficial de la movilización de la Ruta por la Tierra la Soberania Alimentaria por un Ecuador sin Hambre con el propósito de entregar de las firmas de respaldo de la Ley de Tierras y Territorios nacida del seno de las organizaciones campesinas para todo el país y tramitada por la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberania Alimentaria y exigir una politica agraria urgente a favor de los pequeños y medianos agricultores que alimentan al pueblo Ecuatoriano .